In Teil 1 haben wir uns mit den Kompetenzen der Zukunft beschäftigt. Im 2. Teil – und kommende Woche 3. Teil dieser Reihe – stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der Ausführungen:

- Welche Kompetenzmodelle werden heute großteils eingesetzt und welche eignen sich wofür?

- Wie gelingt es generell, Kompetenzen zu „messen“?

- Wie gelingt es, diese Kompetenzen nachhaltig zu entwickeln? Welche Schritte sind dafür sinnvoll bzw. notwendig?

Das Panoptikum gängiger Kompetenzmodelle

Der Erfolg eines Unternehmens ist unmittelbar mit der Qualität der Führungsarbeit verbunden, die tagtäglich gelebt wird. Es ist daher von großer Bedeutung, Klarheit zu schaffen, was für eine Organisation als gewünschtes und angestrebtes Führungsverhalten gilt – speziell im Sinne der Verwirklichung strategischer Ziele. Damit diese Herausforderung für alle leichter zu bewältigen ist, sollten Verhaltensweisen formuliert sein, die speziell den Führungskräften diese Orientierung geben. Ein Kompetenzmodell bietet hierfür den notwendigen Rahmen. Konsequenterweise stellt sich die Herausforderung, welches Modell für zukünftige Herausforderungen als geeignet erscheint. Dabei spielen folgende Kriterien eine zentrale Rolle: ein strategisches, „state of the art“-Kompetenzmodell, welches helfen soll, eine Organisation zukunftsfit zu machen, sollte …

- in der täglichen Arbeit, speziell in der täglichen Führungsarbeit, Hilfestellung und Orientierung bieten,

- einfach und organisationsweit anwendbar sein,

- im Rahmen der Evaluation von Mitarbeitenden für alle nachvollziehbar angewendet werden können,

- IT-technisch abbildbar sein.

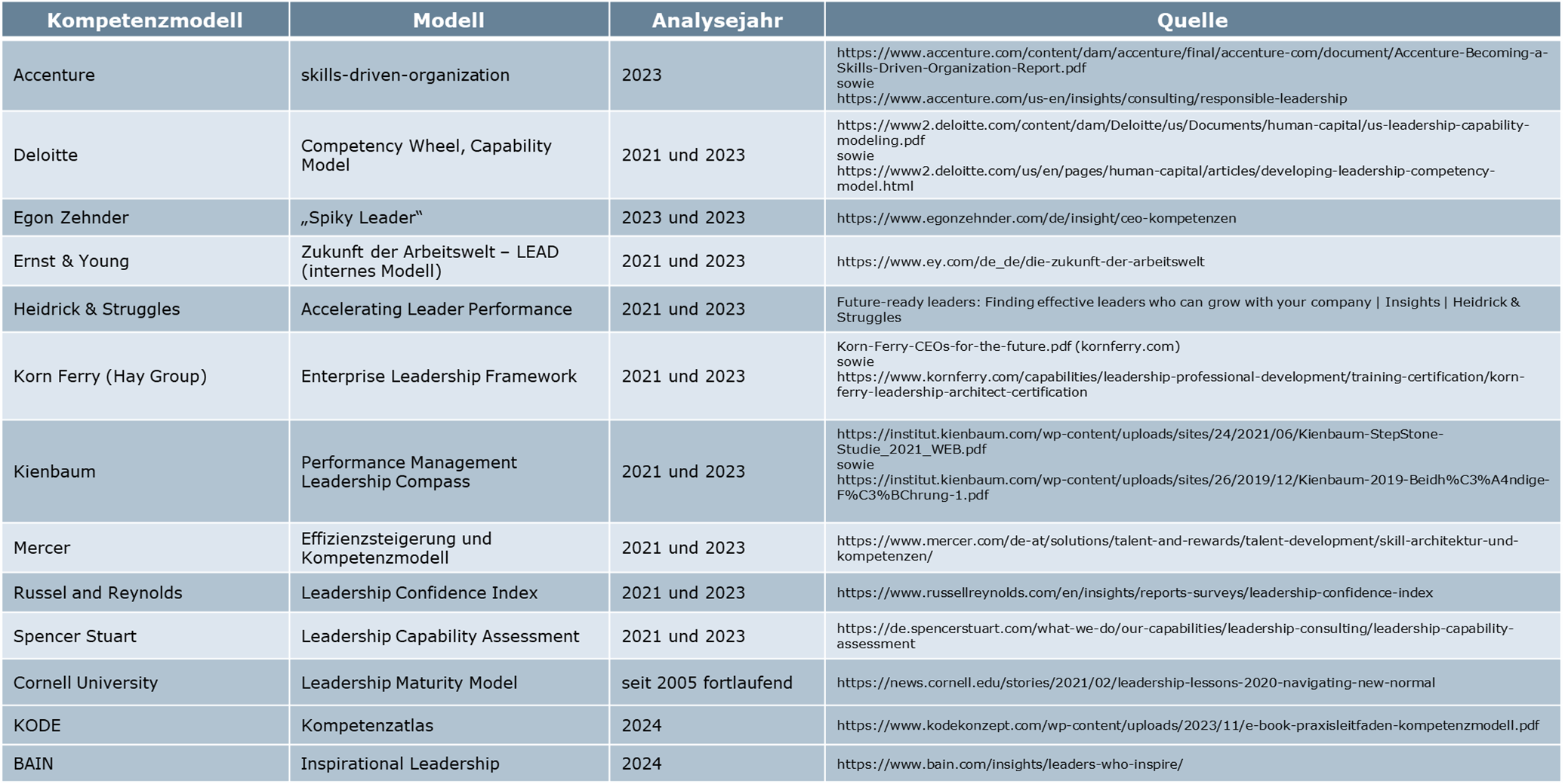

Nun sind am Markt viele unterschiedliche Kompetenzmodelle im „Einsatz“. Dabei stellt sich die Frage, welches entsprechend der obigen vier Kriterien am geeignetsten erscheint. Dabei evaluierten wir in den Jahren 2021, 2023 und 2024 folgende gängigen Modelle:

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Modelle ähnliche Kompetenzfelder abdecken und ähnliche Kompetenzen der Zukunft adressieren. Damit unterscheiden sie sich im Kern marginal. Besonders bemerkenswert erscheint, dass oftmals nicht zwischen Kompetenz, Erfahrung, Fähigkeit und Fertigkeit sowie Potenzial differenziert wird. Eine Präzisierung erscheint uns im Rahmen unserer Arbeit jedoch als notwendig und lohnend.

Was sind Kompetenzen?

Kompetenzen sind Erfahrungen, die bei der Ausübung von Arbeitstätigkeiten gezielt und bewusst verarbeitet werden. Ein intensiver Kompetenzaufbau findet dann statt, wenn über die den Arbeitstätigkeiten zugrunde liegenden Handlungen gezielt reflektiert wird und dadurch neue Handlungsmuster erlernt werden. Kompetenz ist somit die Kombination von Lernen durch Erfahrung und qualifizierter Reflexion.

Kompetenz ist also die Art eines Individuums, einer Gruppe, mit einer Aufgabe, einer Situation oder einem Umstand fachlich, methodisch und/oder sozial angemessen umzugehen. Sie umfasst auch die Fähigkeit des selbst organisierten Lernens.

Da Kompetenzen innere Vorbedingungen des Handelns einer Person sind, entziehen sie sich einer direkten Messung. Sie sind nur anhand des tatsächlichen und dann auch beobachtbaren Verhaltens – Anwendung und Gebrauch von Kompetenz – erkennbar. Kompetenz ist also nie unmittelbar messbar, sondern stellt eine Form von Zuschreibung (Attribution) auf Grund eines Urteils externer Beobachter dar. Kompetenz kann somit nur sinnvoll ermittelt werden, wenn Teilnehmer in einer möglichst realitätsnahen Situation in ihrem Tun (möglichst von mehreren Personen) beobachtet werden können. Die Einschätzung der Qualität einer gezeigten Kompetenz ist somit zu einem wesentlichen Teil von der Qualität des Beobachters und seiner diesbezüglichen Kompetenz abhängig.

Welche Kompetenzmodelle sind geeignet?

Sollten sich alle Mitglieder einer Organisation an einem festgelegten Kompetenzmodell orientieren, was ja der Sinn eines solchen Modells ist, entstehen über kurz oder lang Verhaltensroutinen, die das Miteinander und das Wesen eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Sind die Beschreibungen des gewünschten Verhaltens mit „verbesserungswürdig“, „erfüllt“ etc. verkürzt etikettiert, werden beim „Bewerter“, also in der Regel bei der/dem Vorgesetzten, Erfolgsmuster aus der Vergangenheit unbewusst wirksam. Sind diese Erfolgsmuster doch meist der zentrale Referenzpunkt in der Einschätzung von Personen. Ob diese aber in der konkreten Situation mit der Heterogenität, Dynamik, Widersprüchlichkeit und Komplexität unterschiedlichster Situationen passen, ist kritisch zu sehen. Im Gegenteil – gerade in diesem Zusammenhang sind die Erfolge der Vergangenheit oft die Fesseln der Zukunft!

Will ein Unternehmen die Gesamtorganisation fit für die Zukunft ausrichten und die Robustheit und Zukunftsfähigkeit in den Mittelpunkt stellen, sollte ein Modell das Verhalten, die Verhaltensentwicklung und die Auseinandersetzung mit dem Begriff „angemessen“ fördern und unterstützen. Eine Bewertung in den Mittelpunkt zu stellen, welche als Referenzpunkt meist unreflektiertes Erfolgsverhalten und Erfolgsmuster aus der Vergangenheit verwendet, erscheint nicht angemessen und zukunftsgerichtet.

Das Leadership-Maturity-Modell der Cornell-University, welches als „R-I-S-E® Competence Model“ weiterentwickelt wurde, greift die skizzierten Herausforderungen auf. Es stellt eine zukunftsgerichtete und lernorientierte Verhaltensentwicklung im Sinne „Leadership der Zukunft“ in den Mittelpunkt und entfaltet seine Wirkung durch einen zielgerichteten Entwicklungsdialog auf Basis konkreter Verhaltensbeschreibungen je Kompetenz. Dieses Modell wird im nächsten Beitrag dieser Blog-Serie im Detail skizziert.

Mehr erfahren?

Lesen Sie auch den „Aufhänger“ dieser Blog-Serie:

Das Buch „Strategisches Talent- und Kompetenzmanagement neu denken“ vereint fundierte Forschungserkenntnisse mit innovativen Ansätzen, um Unternehmen wirksame Werkzeuge für eine strategische und effektive Talentpolitik an die Hand zu geben. Es zeigt, wie Personalentwicklung transparent, partizipativ und nachhaltig gestaltet werden kann. Es werden sowohl die Chancen als auch die Risiken des Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Talentmanagement beleuchtet. Anhand praxisnaher Beispiele wird verdeutlicht, wie Technologie Lernprozesse bereichern, aber auch die Selbstständigkeit und Kreativität von Mitarbeitenden herausfordern kann.